Author Archive

相続プラスでご紹介いただきました!

相続に強い専門家をさがすことのできる情報サイト「相続プラス」で当事務所をご紹介いただきました。

代表である竹下のインタビュー記事も掲載していただいておりますので、ぜひご一読ください。

https://souzokuplus.com/experts/list/shizuoka/sz221007/70289

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

一年の計は元旦にあり?

昨年中は大変お世話になりました。今年もよろしくお願いします。

すでに1月も半ばですが、皆様は今年、どのような目標を立てましたか?

私は事務所の目標としては「更なる事務所の周知と生前対策の必要性についての拡散」を掲げたのですが、個人的としては「身の周りの趣味の品をなんとかする」という目標を立てました。

具体的には、「たまったプラモデルを何とかする」というものです。

遊んでるだけじゃないかという気もしますが、たぶんその通りです。

私の守備範囲は、自動車、戦車、戦闘機、キャラクターモデル(ガンプラとかですね)なのですが、歳を取るとつらいのが、細かい部品が見えなくなることです。

細かい部品なんかは米粒よりも小さいのですが、ランナーからニッパーで切り取ってデザインナイフで整えていると、自分の体力まで削られます。

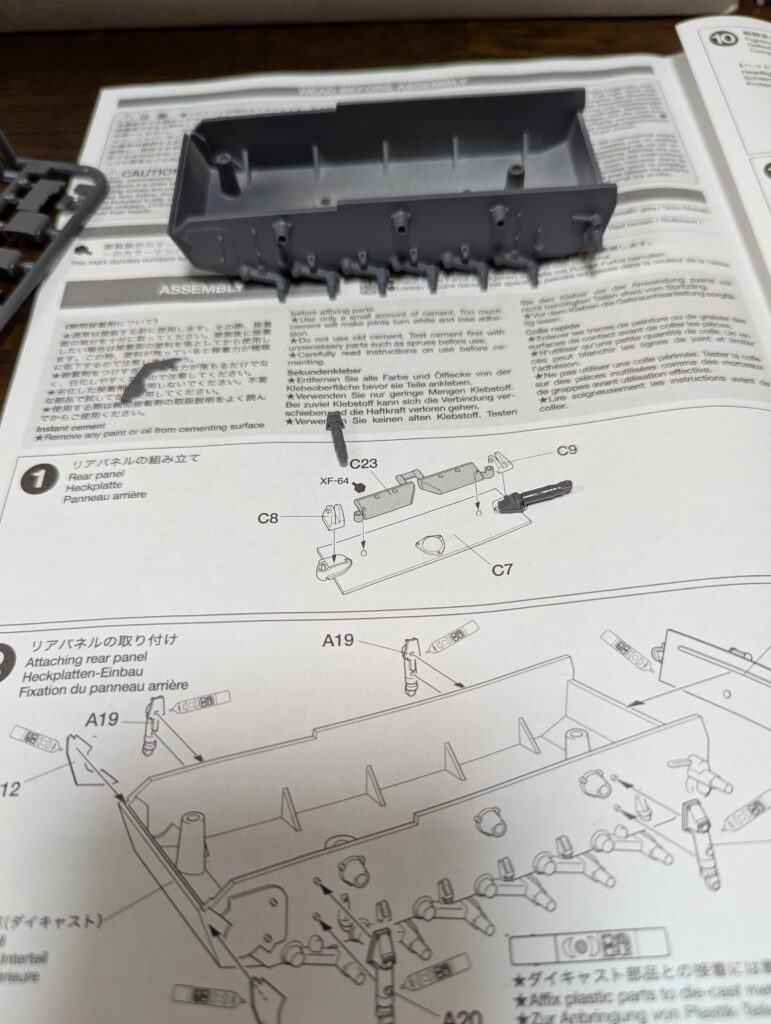

ということで、作れなくなるほど老いる前に取り組もうと考えて引っ張り出してきたストックがこれ。

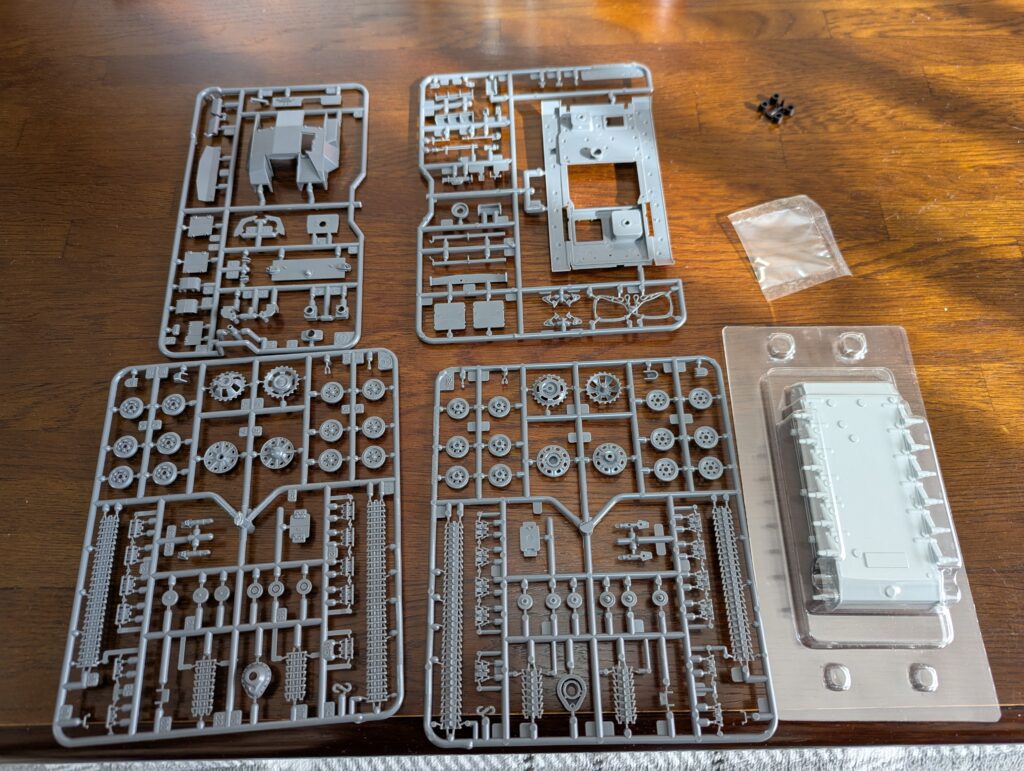

タミヤの1/48MMシリーズ、Ⅲ号突撃砲B型です。

箱が結構傷んでますが、買った時からこうでした。模型店でも長いこと在庫として君臨していたようです。

全パーツがこちら。小スケールなこともあって、キャタピラはある程度連結された状態のキットです。さすがにこのスケールで全パーツばらばらだとつらすぎるのですが、いい感じにたるみも再現されています。

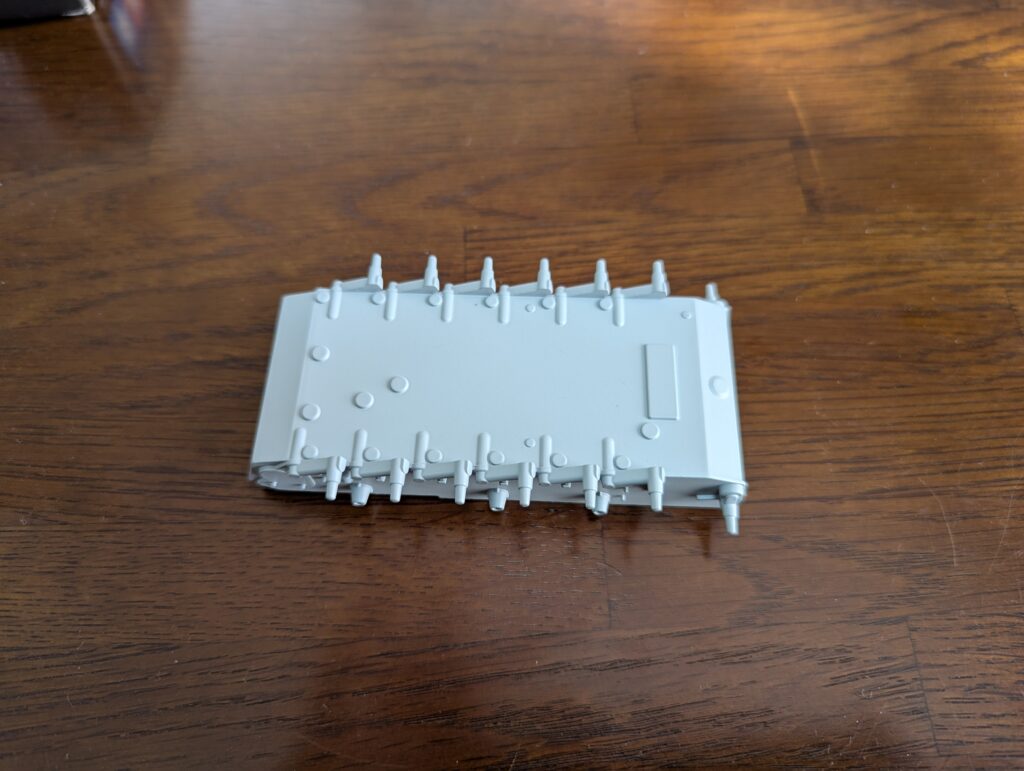

このキットは重量感を持たせるため、車体がダイキャスト製となっています。オールプラスチックなら無塗装とウエザリングで仕上げるところですが、さすがにこれは塗装しないわけにはいきません。

そんなときの強い味方がコレ。エアブラシ、持ってないんです。

外箱を簡易塗装ブースにして塗っていきます。

はい、きれいなジャーマングレーに塗れました。無塗装の部品とくらべると色の違いが分かりますが、戦車だし細かいところは気にしない方向で。

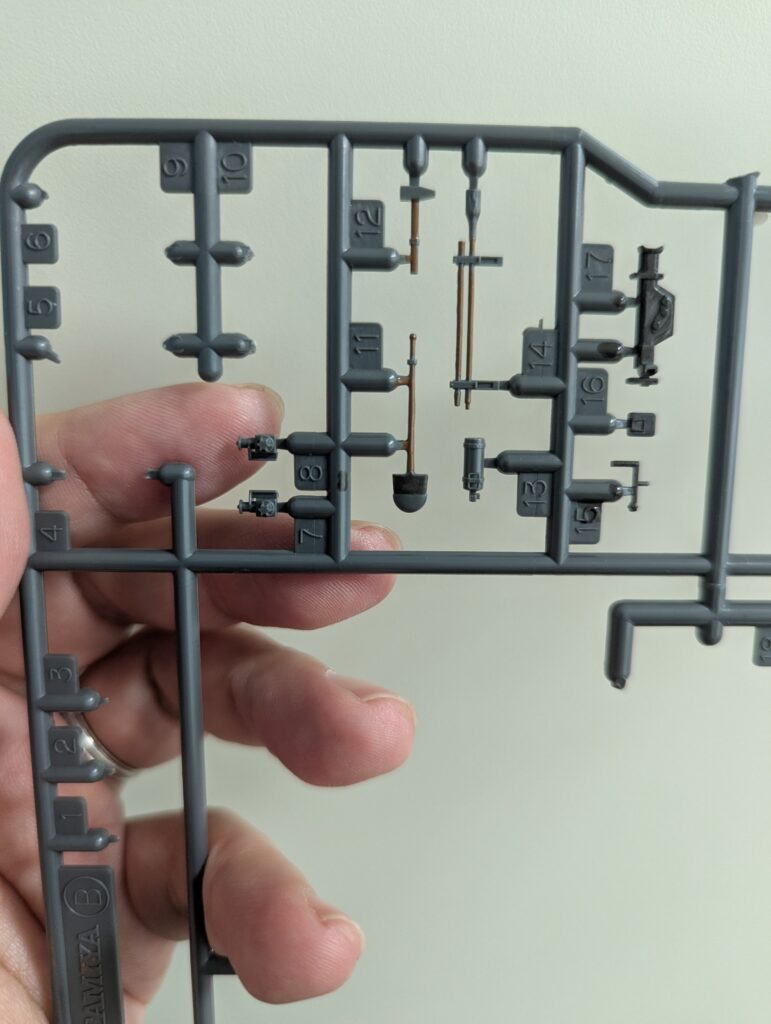

私の指と比較すると細かさがお分かりいただけるでしょうか。スコップは切り離した後にデザインナイフで整えてからレタッチしていきます。

ここまで組むのに、転輪の筆塗装も含めて4時間くらい。段々と形になってきました。途中の写真がないのは余裕がなかったせいですね。

そしてこちらが(ほぼ)完成した状態。先ほどのスコップはまだ接着していない状態です。この大きさでこんだけカチッと彫刻されていてビビります。

以前に組んだT-34/85と。後ろにいるのはアオシマ製スバルサンバー君です。

今年最初の投稿は、私の趣味全開でしたが、成人した後はどんどんと体力が低下していきます(私は27歳で初めて夏バテというものを実感しました)。

人生で一番若いのは今、この瞬間です。

皆様も、少しずつでも構いません。終活を始めてみませんか?

それでは、また。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

事実婚夫婦が知っておくべき配偶者に遺産を渡すための方法

ブログでも事実婚夫婦の遺言について触れたことがありますが、日本の法制度で保護されていない事実婚夫婦間では、相続が発生しません。

では、パートナーに財産を遺したいと思ったら、どのような対策をとればいいのでしょうか? 今回は、事実婚夫婦の相続発生時に、パートナーに遺産を渡す方法についてご紹介します。

事実婚(内縁)の夫婦間に相続権はない

日本の現行法においては、夫婦や親子のような親族関係がない場合、相続人にはなることができません。

事実婚夫婦のどちらかが亡くなっても、相続財産を受け取ることはできないのです。

このため、同性カップルでは、やむを得ない代替策として養子縁組するという方法を選ばれる方もいらっしゃいます。

養子縁組していた場合、養親が先に亡くなれば養子が、養子が先に亡くなった場合でもタイミング的に養子の血縁上の両親が亡くなった後であれば養親が単独で相続することになりますので、法的には保護される関係となるのですが、パートナーと法的にとはいえ親子関係になるというのは、抵抗を感じられる方も多いのではないでしょうか。

生前の準備なしに遺産を受け取れるのは超レアケース

事前に何も準備をしていなかった場合、遺産を受け取れるのは、亡くなった人に相続人が一人もいなかった場合だけです。

亡くなった方に一人でも相続人がいれば、生前に交流がなかったとしても、その相続人が遺産を取得しておしまいだからです。

しかも、相続人が一人もいなくても、黙っていれば遺産がやってくるわけではなく、まずは「相続財産管理人」の選任を申し立てなければなりません。

そのうえで、自分が「特別縁故者」に該当することを立証することになるのですが、特別縁故者であったかどうかは、必ず認めてもらえるというものではありません。

年配の方はきょうだいの多い方がほとんどですし、逆に若くして亡くなる方は親御さんがご健在であるため、生前の準備なしに事実婚のパートナーが遺産を取得できるケースは非常にレアなケースと言えるでしょう。

とにもかくにも遺言書を書いておくべし

事実婚夫婦が互いに遺産を受け取れるようにしておくための最も簡単で一般的な方法は、遺言書を書いて相手に遺贈する意思を示しておくことです。

どのような事情であれ、法律上の婚姻関係にないカップルがお互いの遺産を取得するには、遺言書の存在が重要となります。

遺言書があれば、たとえ遺留分侵害額を返還するよう請求されたとしても、最低でも半分の財産は引き継ぐことができるからです。

また、遺言は一方的な意思表示なので、いつでも自由に行うことができます。

先ほどもご説明したとおり、他に相続人がいなくても、それだけで遺産を取得することはできませんが、遺言書があれば比較的容易な手続きだけで遺産を引き継ぐことができます。

一つだけご注意いただきたいのは、万が一カップルが解消されてしまった場合でも、遺言が無効になるわけではないということです。

別れた相手に遺産を渡したくない場合には、回収したり取り消したり、内容を変えたりする必要がありますのでご注意ください。

まとめ

今回は事実婚(内縁)の夫婦の相続についてご紹介しました。

・事実婚夫婦の間では相続は発生しない

・事前の準備がなければ遺産は手に入らないことの方が多い

・最も簡単で確実な事前準備は遺言書を書いておくこと

具体的な遺言の内容や、どのような方法で作成するのかお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

年末年始の営業について

当事務所の今年の営業日は12月27日(金)まで

来年の営業は1月6日(月)からの開始となります。

今年は新事務所での開業1年目でしたが、多くのご利用をいただきありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

相続人が未成年だとどうなる? 状況で変わる遺産分割のやり方とは

日本の成人年齢は18歳と定められており、未成年のあいだは成人と比較していくつかの行動制限があります。

相続が発生したときの遺産分割協議も、18歳になっていないと参加できません。

今回は、相続が発生したとき、相続人に未成年者が含まれていた場合の手続についてご説明いたします。

相続人が未成年であったときの手続は状況によって大きく変わる

遺言があれば遺言のとおりに遺産を分ければよいので、その場合にはお金の受け取りや、不動産の登記申請の依頼を親権者が未成年の代わりにおこなうだけで済みます。

ですが、遺言がない場合には手続きが急に大変になることがあるのです。

相続開始時に成人していない相続人がいる場合、遺産分割協議には未成年者の代理人が参加しなければなりません。

そして、誰が未成年者の代わりになるのかというのは、状況によって大きく変わるのです。

・親権者がいる場合には親権者

親権者がいる場合には、親権者が代わりに遺産分割協議に参加します。

ただし、ほとんどの場合、親権者が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することはありません。

・親権者がいても利益相反する場合には特別代理人

親権者がいても、未成年者と親権者の利益が相反する場合には、特別代理人の選任が必要になります。

例えば、夫が死亡して妻と未成年の子どもが相続人になった場合、妻と子どもは形式上は財産を奪い合う関係になります。

そのため、家庭裁判所に、利害関係のない「特別代理人」の選任を申立てる必要があるのです。

親権者が未成年の代わりに遺産分割協議に参加する機会が少ないのは、これが理由です。

なお、この場合には遺産分割協議案を家庭裁判所に提出し、承諾を得る必要があります。

・親権者がいない場合には未成年後見人

例えば両親がいずれも交通事故で死亡してしまい、二人の未成年者がのこされた場合には、それぞれの未成年者に対して未成年後見人を選任してから遺産分割協議がされることになります。

なお、未成年の相続人が成人するのを待ってから手続きをすることも可能ですが、相続税の控除の問題がありますので、相続財産が多い場合には税理士に相談してください。

相続税がかからないことが明らかであり、子どもがすぐに成人する年齢であるときには、それまで待つというのも方法の一つです。

まとめ

今回は相続人に未成年者が含まれる場合の手続についてご紹介しました。

・遺言があれば未成年者がいても相続の手続はスムーズにできる

・遺言がない場合には、未成年者の代理が必要

・相続税の申告がある場合には注意

未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議は注意すべき点がいくつもあります。

個別の事案でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

大きな黒い翼に乗って ~ヴァンデミエールの翼 原画展~

突然ですが、皆さんは「有名人のサイン」が入ったものをお持ちでしょうか?

飲食店や観光地の宿泊施設なんかだとサイン色紙が飾ってあったりしますよね。

我が家には、ある漫画家の先生の直筆イラスト3枚、グッズやコミックスにいただいたサインが6つあります。

そのサインの主は鬼頭莫宏先生!

代表作「なるたる」「ぼくらの」はアニメ化もされています。エヴァの新劇場版では使徒のデザインもされていました。

私の敬愛する鬼頭莫宏先生が月刊アフタヌーンで連載されていた作品「ヴァンデミエールの翼」の原画展が神奈川県秦野市にある喫茶店「テヴリル」で開催されてると知り、妻と二人で行ってきました。

静岡からでも東名高速道路を使って1時間半程度で着きました。伊豆半島の下田に行くより近いので、実質県内みたいなもんです(違う)。

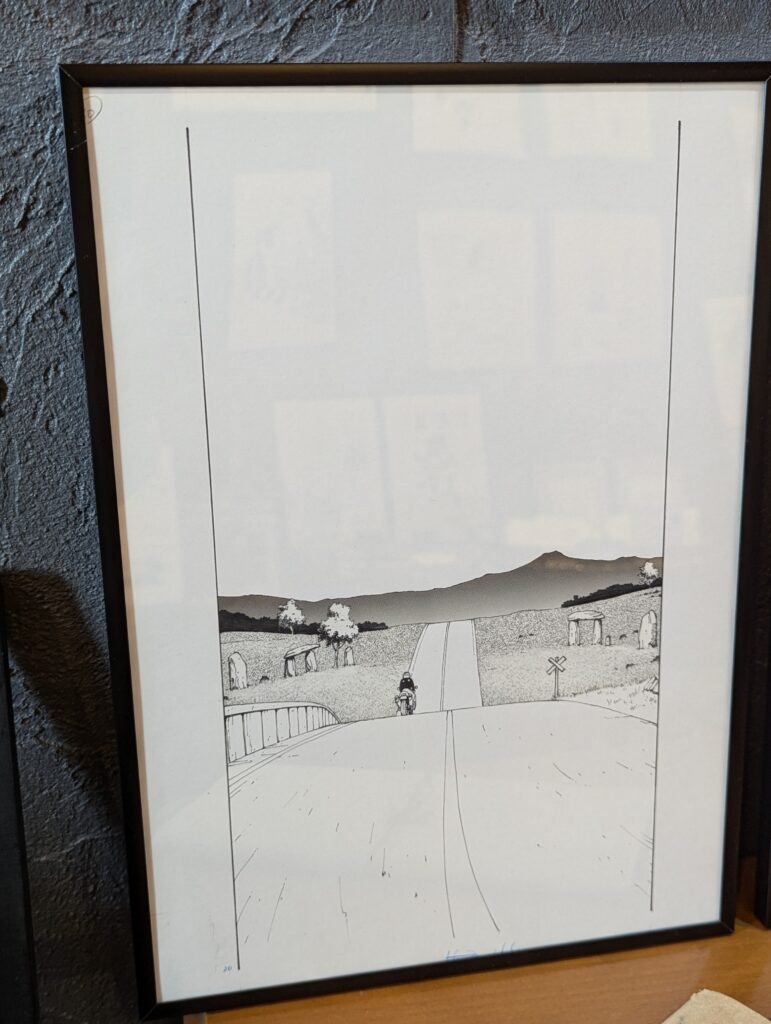

※展示されていた原画の一部。コミックスでは印刷しきれない細かな線まで見られるのは原画展ならでは。

※コラボメニューの「ヴァンデミエールの翼」。メレンゲの翼がかわいい!

1時間ほど滞在し、さて帰ろうかというところで、なんと鬼頭先生がご来店。

鬼頭先生にお会いできたのは6月に渋谷で開催されたサイン会以来でしたので超ラッキー!

他のお客さんも先生に気が付いたのかそわそわしていましたが、誰も声をかけられず。

オタクはコミュ力無いですからねえ。私も含めて。

しかし、原画展の開催期間中とはいえ、先生本人にお会いできるのは運命的。

勇気を振り絞って話しかけてみたところ、「今日はどちらから?」と気さくにお話していただけました。

どうしても第1話の原画だけ見つからなかったそうなのですが、それはまたの機会に期待しましょう。

写真撮影をお願いする度胸と図々しさは持ち合わせていなかったので写真はなし。

いや、6月に一緒に写真撮っていただいてるのでいいんですけどね・・・。

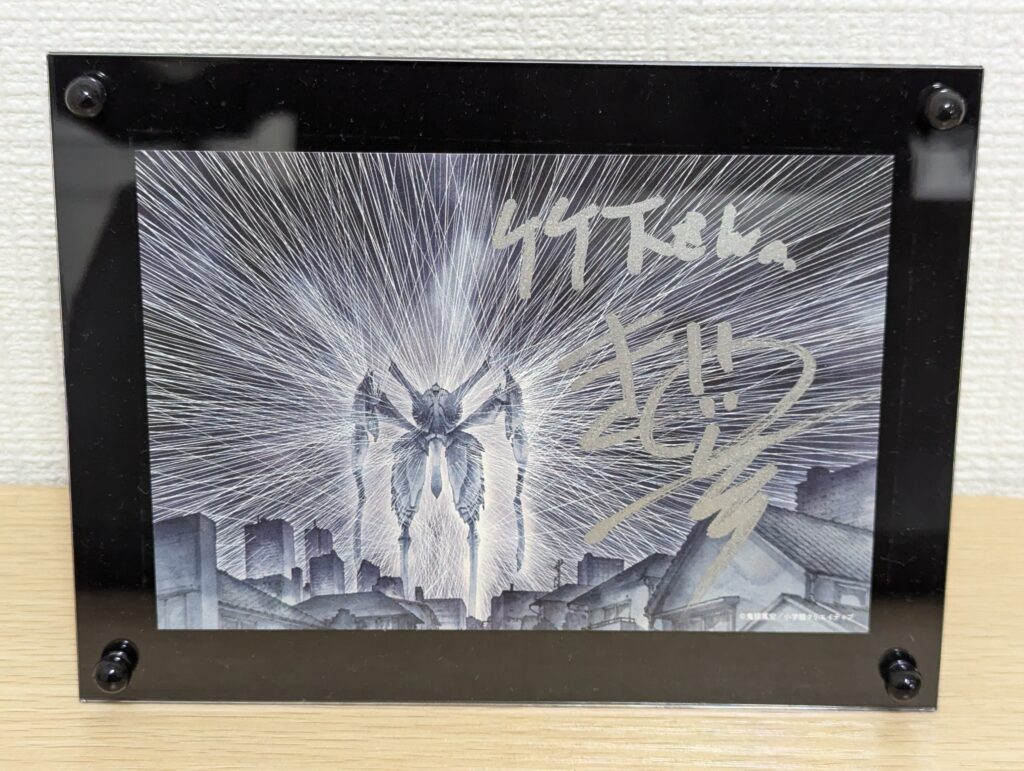

※こちらは6月のサイン会で書いていただいたもの。事務所のデスクに飾っています。

本当は別の日に行こうとしていたところ、諸々の事情で日を変更したのですが、思わぬ幸運に恵まれた一日でした。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

遺言作成テクニック応用編 「あえて」の遺留分無視

遺留分への配慮は大事だけれど・・・

前回のコラムで、遺言を作成する際には遺留分に配慮するのが大事であるというお話をしました。

配偶者、子(孫)、親(祖父母)には遺留分という権利があるため、安易に偏った内容の遺言を作成してしまうと、優遇したかった相手が逆に不利になってしまうことがあるのです。

ですから、遺言書を書く時には遺留分に注意しなくてはならず、筆者が相談をお受けするときにも遺留分については細心の注意を払っています。

ですが、世の中の多くのことに例外があるように、遺言にもまた例外があるのです。

場合によっては、遺留分への配慮が裏目に出てしまうことすらありますので、今回はその例外についてご紹介いたします。

遺留分を無視してでも遺産を渡さないほうが良い場合もある

相続人の中に行方の知れない人物がいた場合、その相続人の遺留分を考慮した遺言を作成すると、かえって面倒なことになってしまうことがあるのです。

連絡のつかない相続人が財産を取得することになっても、遺言執行者がその相続人にコンタクトをとることができなければ手続きをすることはできません。

遺言執行手続を完了させるためには、「不在者財産管理人」を選任し、相続させるべき財産を管理してもらわなければなりませんが、本人がいつ帰ってくるか分からず、失踪宣告がされたとしても取り消される可能性があるため安心できません。

このため、行方不明の相続人がいる場合には、その相続人には遺産を渡さない内容の遺言書を作成し、除籍期間(遺留分侵害額の請求が可能な期間)が経過してしまうのを待つ方が手続きが楽になるのです。

また、単に遺産を渡したくない相続人がおり、その相続人から遺留分侵害額を請求されるかどうか予測できないときには、通常であれば遺留分を考慮すべきです。

しかし、遺産の内容が現金若しくは現金化しやすい財産ばかりであるならば、相続人間の仲が悪くなることを覚悟のうえで遺産を受け取れない相続人がいるという遺言を作成するのはアリです。

遺留分を無視した遺言を作成した場合の注意点

遺産を渡さない相続人がいるときには、注意しておくべき点があります。

それは、遺留分侵害額相当の現金を用意しておくということです。

遺留分侵害額を請求されても十分に現金があるという理由で、相続人同士の仲違い覚悟で特定の相続人を極端に優遇した遺言を作成し、相続開始後に相続人全員に遺言と財産目録を開示した場合には、1年間請求されなければ遺留分侵害額を支払わなくてよくなります。

なので、遺留分侵害額に相当する額のお金を1年間ストックしておけば、遺留分侵害額の請求としては十分で、1年経過後はストックしていたお金は使ってしまっても大丈夫です。

一方、行方の知れない相続人を手続きから事実上排除するために遺留分を無視した遺言書を作成した場合には、行方不明だった相続人がひょっこりと帰ってくる可能性に備えておかなければなりません。

具体的には、相続開始から10年間、遺留分侵害額を請求されても支払えるようにお金をストックしておくことになります。

まとめ

今回は遺言書を作成するときの鉄則、遺留分への配慮についての例外をご紹介しました。

・遺産を一切渡さないほうがよいケースがある

・遺産を渡さない場合には、一定期間遺留分侵害額の請求には備える必要がある

というのが今回の内容でした。

遺言の作成時には、気を付けるべきポイントが多数ありますので、ご心配であればお気軽にご相談ください。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

嫌いな相続人がいるときは要注意!間違いがちな遺言書

嫌いな人に財産を渡したくないという動機の落とし穴

遺言書を書こうというきっかけは人それぞれです。

コロナ禍では、有名芸能人の訃報が報じられた後に、一時的に遺言書作成の相談が増えたことがあります。

筆者も数百件の遺言書作成に携わってきましたが、世話になった相続人に多く渡したいという動機による遺言がある一方で、仲が悪い相続人に財産を渡したくないという動機に基づいた遺言も一定数あります。

ところが、世話になった相手に少し多く渡したいという遺言と比べ、嫌いな相手に渡したくないという遺言は極端な内容になりがちです。

内容を考える前に司法書士や弁護士に相談してくれていればよいのですが、怒りに任せてご自分で作成された遺言書は、かえって他の相続人に迷惑をかけてしまうことがあるのです。

遺留分を考慮しないのは危険

嫌いな相続人がいる場合、やってしまいがちなのが、嫌いな相続人に一切の財産が渡らないという内容の遺言を書いてしまうことです。

このような遺言書の何が問題になるかというと、相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があるということです。

遺留分というのは、遺言の内容にかかわらず取得できる、相続人にのみ最低限認められる権利のことで、法定相続分の2分の1(親のみが相続人の場合、3分の1)と定められています。

遺留分が認められるのは配偶者、子ども、親のみであるため、相続人がきょうだいや甥姪だけであれば、遺留分を考慮する必要はありません。

ですが、遺留分を侵害してしまっている場合、多く貰いすぎてしまった相続人は、侵害された相続人に対して、「現金で一括して」補填をする必要が生じてしまうのです。

遺産が現金のみであれば遺産から支払えば済むので問題にはなりませんが、遺産に占める不動産の割合が多いと、相続した現金より多くの現金を遺留分侵害額として支払わなければならなくなるケースもあるのです。

ですから、遺言書を作成する際には、遺留分に配慮した内容としなければなりません。

あるご家族における遺言の失敗

田中さん(仮名)夫婦には長女、長男、二女という三人の子どもがいました。

長女と二女は県外へ嫁いでいったため、年老いた田中さん夫婦の面倒は、隣の市に住む長男が見てくれていました。

ところが、長女と二女は田中さんにお金を無心するとき以外は実家に近づこうともしませんでした。

そこで、田中さんは自分の財産をすべて長男に相続させる内容の遺言を書きました。

問題が発生したのは、田中さんが亡くなった後のことでした。

長男が田中さんの遺産を確認してみたところ、不動産の評価が2000万円、預貯金が400万円ほどだったのです。

長女と二女は長男に遺留分を請求したため、長男がそれぞれに対して支払わなければならない遺留分の侵害額は遺産総額2400万円の6分の1にあたる400万円でした。

実家の不動産は固定資産の評価上は2000万円でしたが、山間にあるため不便なうえ、お隣さんの土地を通らないと道路に出られないため、売れても二束三文の土地でした。

結局、長男は自分の貯えから遺留分を支払い、手元に残ったのは価値の低い不動産だけでした。

下手に遺言を書いてしまったせいで、かえって長男に迷惑がかかる結果となってしまったのです。

まとめ

今回は、相続人間で受け取る遺産に差をつける場合には、遺留分に配慮する必要があることをご紹介しました。

・配偶者、子(孫)、親(祖父母)には遺留分がある

・遺留分は現金で請求されてしまう

・「すべての財産を○○に相続させる」という遺言は危険

遺言書の内容によっては、厚遇したかった相手にとって酷な結果となってしまうおそれがありますので、作成の際には専門家に相談することをお勧めします(法務局も公証役場も細かなアドバイスまではしてくれません)。

当事務所でも遺言に関する相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

受け取らないともったいない! 生命保険の探し方

他の遺産より探しにくい! 生命保険

相続が開始した場合、相続人の範囲の調査と相続財産の調査が必要になりますが、探すのが大変なのが生命保険です。

預貯金であれば、亡くなった方の近所の金融機関をしらみつぶしに回ってみるという方法がありますが、生命保険は契約している会社が近所にあるとも限らないため、そうもいきません。

契約内容によっては保険契約そのものが遺産となり、遺産分割協議が必要となる場合もありますので、亡くなった方がよほどの保険嫌いでないかぎり、次にご紹介する方法で探してみてください。

家の中を探してみる

亡くなった方の預金通帳を調べるというのも有効な方法です。

保険料の引き落としや、保険会社へのまとまった送金がないか、逆に保険会社からの入金がないかどうか調べてみてください。

最新の通帳だけでなく、繰越済みの通帳も確認してみるとよいでしょう。

保険会社と取引をしていた痕跡が見つかったら、該当する保険会社に電話で問い合わせてみてください。

生命保険契約照会制度を利用する

亡くなった方から、「あんたが受け取れるように保険に入っておいたから」と言われていたけれど、証書も見当たらなければ預金通帳にも痕跡が見当たらない場合、「生命保険契約照会制度」という手段があります。

これは元々、東日本大震災で被害にあわれた方の保険を探すのが非常に困難だったことから、地域限定で始まった制度なのですが、現在では全国で利用することが可能です。

「生命保険協会」という団体のホームページに案内がありますので、詳しくはそちらをご覧になってください。

照会をかけた方が受取人になっている保険があった場合には、受取人になっている旨も知らせてくれますので便利です。

手数料が3000円かかりますが、保険会社に総当たりで照会するよりは遥かにお手軽な方法です。

今回は亡くなった方の生命保険の探し方をご紹介しました。

生命保険の請求期限には3年間という制約があります。亡くなった方が遺してくれた大切な財産ですので、受取り忘れがないように手続きをしていただければ幸いです。

当事務所では、相続、遺言、後見など様々なご相談を承っております。何かお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

ゼロからの相続入門 相続で知っておくべきことってなに?

相続とは、ある人物が死亡することにより、その人物の一定範囲内の親族が、死亡した人の権利と義務を引き継ぐことです。

死亡と同時に相続の効力が発生しますので、一定期間内に家庭裁判所に対して相続放棄(最初から相続人でなかったことにする)の申し出をしない限り、相続人は自動的に権利と義務を承継したことになります。

相続する人の範囲は法律で決まっている

誰が相続人になるかということは、法律で定められています。

そのため、例えば子どもが生存しているのにその子ども(本人から見て孫)が相続人になることは、通常ではありません。

仮に相続発生後に孫に渡したい財産がある場合には、遺言書を作成しておかないと、孫が直接受け取ることはできないのです。

なお、遺言を作成し、特定の人物や団体に遺産を渡した場合でも、それは遺贈(遺言による贈与)であって、相続したということにはなりません。

権利と義務はセット

相続が発生すると、亡くなった方の権利と義務は相続人に移転します。

このとき、権利だけを引き継いで義務からは逃れるということはできません。

また、義務(借入金の返済)については、誰が引き継ぐかということは相続人だけでは決めることができず、貸主である金融機関等の同意が必要となります。

そうでないと、例えば長男がすべての財産を引き継ぎ、長女がすべての負債を引き継いだ後に破産して、長男と長女で財産を山分けする、というインチキができてしまうからです。

なお、仮に貸主が同意してくれたとしても、受け取る財産と負債のバランスによっては、相続税の申告で不利になることがありますので、債務も相続する場合には税理士に相談することを強くお勧めします。

相続開始前に相続を放棄することはできない

相続は、ある人物が死亡することによって開始されますので、相続の開始前に相続を放棄することはできません。

ですから、多額の借金があることが明らかである方が死亡することによって相続人になる可能性があったとしても、相続開始前にあらかじめ相続放棄をすることはできません。

なお、相続放棄をするためには相続が発生し、自分が相続人になったことを知ってから三か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりませんので注意してください。

期限のある相続手続きに注意

相続に関する手続きには、期限の定められている手続きがあります。

主なものとしては、

相続放棄:自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内

準確定申告:相続開始から4か月以内

相続税申告:相続開始から10か月以内

相続登記:不動産を相続によって取得したことを知ってから3年以内

いずれも期限を過ぎると手続きができなくなってしまったり、罰金を科されたりといった不利益がありますので注意が必要です。

まとめ

今回は、相続についての基本をご紹介しました。

・相続は、ある人物が死亡することによって始まる

・相続人の範囲は法律で決まっている

・プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続しなければならない

・期限の決まっている手続きに注意

いずれも基本的なことではあるのですが、何度も体験することではないのでご不明な点、ご不安なことがあればご相談ください。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。