Author Archive

川崎クラブチッタでTim Christensenのライブを堪能する

去る9月14日、川崎クラブチッタへ行ってきました。

目的は、Tim Christensenのソロアルバム「ハニーバースト」の20周年記念ライブ。

Timは昨年もDizzy Mizz Lizzyのライブツアーで来日しているのですが、今年はソロ。

Dizzy Mizz Lizzyはデンマークのロックバンドでして、90年代に洋楽のコピーやってたバンドキッズなら一度は曲を聞いたことがあるんじゃないでしょうか。

バンドは2枚目のアルバム発表後、97年に解散してしまったのですが、その後に再結成されてます。

再結成までの間にTimが作成したアルバムのうちの一枚が、このたび20周年を迎えた「ハニーバースト」というわけです。

昨年の来日はコロナでの延期の結果だったので、次の来日はいつになるか分かりません。

こりゃあ行くしかないでしょう、というわけで家族の分もチケット押さえておいたのです。

昨年のバンドのライブはオールスタンディングでしたが、今年は全席指定なのでのんびり到着。

さすがにファン層は年齢層やや高めな感じです(私もそうですが・・・)。

ライブは定時に始まりましたが、みんな立ち上がるんで実質スタンディングみたいなもんですね。

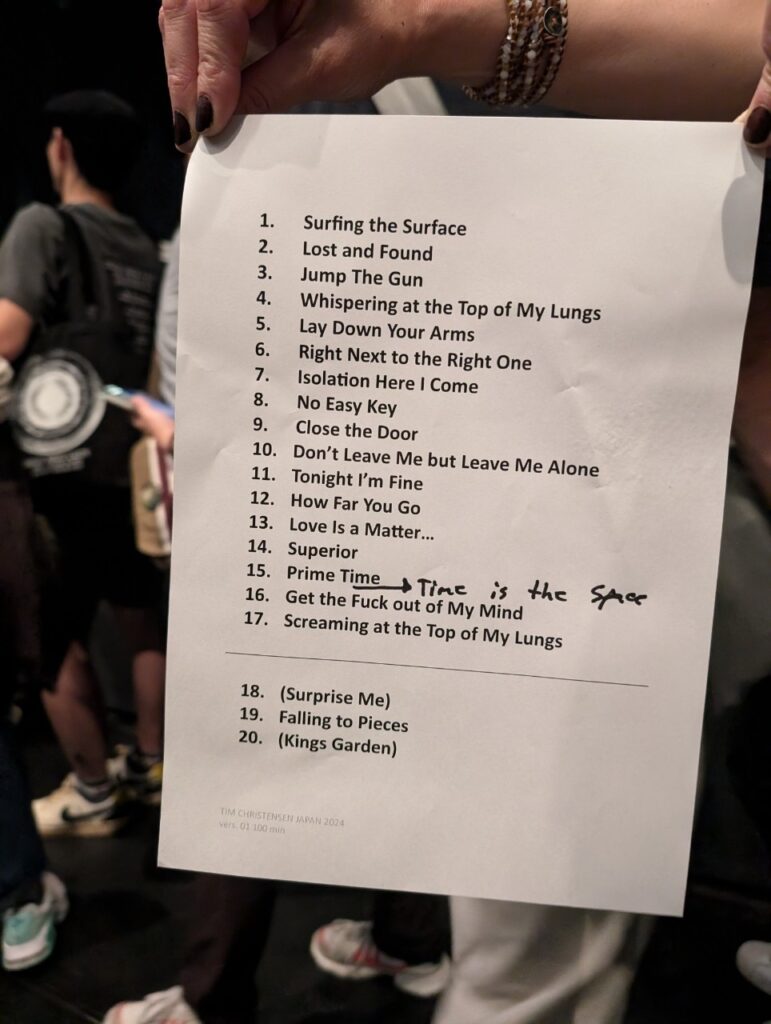

個人的には他のアルバムからも好きな曲を演ってもらえたので大満足。

※当日のセトリがこちら。撮影させてくださったお姉さん、ありがとうございました!

ライブの後には近くの町中華で一杯。

川崎では餃子を味噌で食べる文化があるんですね。美味しくいただきました。

次の来日はいつになるか分かりませんが、そのときもぜひ参戦したいものです。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

突然の相続で困ってしまったあなたのための早分かり相続放棄

ちまたで呼ばれている相続放棄と本来の相続放棄の違い

相続に関するご相談を受けているときに、ご相談者様が「父相続の時には相続放棄したので~」という発言をされることがあります。

そこで詳しく伺ってみると、その多くは「兄がすべての遺産を相続することになったから、書類にハンコを押した」というような内容なのです。

これは「遺産分割協議のうえで何も取得しなかった」だけであり、法律で定められた本来の相続放棄とは異なるものです。

本来の相続放棄をするためには、単に他の相続人に対して宣言するだけでなく、家庭裁判所に対して相続を放棄する旨の申立てをしなければなりません。

どちらも財産を相続していないという点からは同じようなものに見えるのですが、この二つの間には明確な違いがあるため、これから相続が発生した場合、あるいは相続が発生したばかりでまだ何も手を付けていないときに、どちらの手続きを選ぶかというのは重大な問題なのです。

そこで、今回は相続放棄についてご説明いたします。

相続放棄をするとどうなるのか

相続放棄によって、二つの変化が生じます。

①相続放棄をすることによって、放棄した人は最初から相続人ではなかったことになります。

被相続人(亡くなった方)の財産は一切相続できなくなりますが、その反面、被相続人の債務も一切承継しなくて済むようになります。

②相続放棄をすることによって、相続人が代わることがあります。

例えば、被相続人の子どもが全員相続放棄すると、被相続人の親が代わりに相続人になります。

さらに親も全員相続放棄した場合、被相続人のきょうだいが相続人になります。

ただし、被相続人の子どもの一部だけが相続放棄した場合には、相続放棄をしなかった子どもは相続人のままであり、法定相続割合だけが変化することになります。

相続放棄か遺産分割協議か

遺産を受け取らなくていい、もしくは遺産を受け取りたくないとき、遺産分割協議でよいのか相続放棄まですべきかということが問題となります。

単純に財産がいらないだけで、被相続人が多額の借金をしているという事情もなければ、相続人同士で話し合いをして、他の人が遺産を取得することに同意すればそれで済みます。

この場合、遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を提出することになりますが、手続きとしては簡単です。

では、被相続人に多額の借金があった場合にはどうでしょう。

この場合、被相続人の財産が少なく、それ以上の借り入れがあることが明白であれば相続放棄をするのがよいでしょう。

しかし、被相続人の借金が節税のためのアパートローンであり、あなた以外の相続人がアパートを相続する代わりに借金も引き継ぐことが決まっていて、金融機関の同意もあるのであれば、あえて家庭裁判所で相続放棄までする必要はありません。

相続放棄をするのかしないのかを判断するのは、被相続人の財産と債務を調査してからでなければ難しいということですね。

相続放棄の費用はだれが負担する?

相続放棄によって、それまで相続人ではなかった方が相続人となった場合、その方も相続放棄をするのかしないのかという選択を迫られます。

相続放棄をされた理由が、多額の借り入れがあったり、不要な財産(農地や山林など)が大量にあるという理由だった場合、新たに相続人となった方も相続放棄を望むでしょう。

こういったケースで、誰が費用を負担すればよいのかというご相談をいただくことがありますが、正直なところ正解はありません。

原則的には、先順位の相続人が後順位の相続人の相続放棄の費用を負担する必要はありません。

ですが、参考までにお話しすると、その後の親族間の関係が悪化することを避けるため、後順位の相続人の相続放棄の費用もまとめて負担される方もいらっしゃいます。

まとめ

今回は、相続放棄についてご説明いたしました。

・俗に言う「相続放棄」と本来の「相続放棄」は別物

・相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになる

・相続放棄によって、相続人ではなかった人が相続人になってしまうことがある

・相続放棄をすべきか、遺産分割協議で済ませるかは被相続人の財産や借入の状況による

・かかる費用は相続放棄を申し立てる人の負担が原則ではある

なお、借入が多額で、相続放棄によって新たに相続人になる方まですべて相続放棄をされたい場合、準備する書類に重複するところが多いため、当事務所では、まとめてご依頼いただく際には書類作成費用の割引もおこなっております。

相続放棄のことでお困りの際には、ぜひご相談ください。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

その養子縁組、ちょっと待って!相続対策としての養子縁組に潜む落とし穴

相続対策について調べていくと、養子縁組を勧める記事にたどり着くことが多いようです。

筆者も相続対策についての相談を受ける際、養子縁組についての質問をいただくことが幾度となくありました。

ですが、安易な養子縁組は相続の際に問題を引き起こしてしまうこともあるのです。

今回は、相続対策としての養子縁組について解説をしてみたいと思います。

相続対策として養子縁組が行われる理由は大きく分けて2つある

筆者の経験上、養子縁組を検討されている方が興味を持たれている理由は、大きく分けて次の二つでした。

パターン① 遺言を作らずに遺産を渡したい

遺産を渡したい相手と養子縁組してしまえば、遺言書がなかったとしてもいくらかの財産は養子に渡ることになります。

パターン② 相続税を減らしたい

相続税は相続人の人数によって基礎控除(非課税枠)が変化しますが、養子縁組することで相続人の人数を増やし、基礎控除を大きくしようとすることを狙うものです。

養子縁組は、事情によっては上記の理由に対して有効となりえますが、この後で紹介するように、トラブルのもとになる可能性も大いにあります。

一度縁組してしまうと容易に離縁できない

養子縁組というのは、養親と養子がお互いに成人していれば、両者の合意によって成立します(養子が未成年の場合には保護者との合意)。

なので、当事者のどちらかが縁組をするつもりがなければ成立しないのですが、その逆もしかりなのです。

どういうことかと言いますと、一旦養子縁組をしてしまうと、その関係を解消するには、やはり両者の合意がなければならないのです。

上記のパターン①で、面倒を見てくれていた甥に遺産を渡すため、養子縁組をされた方がいらっしゃいましたが、その後甥と不仲になってしまったため、縁組を解消しようとしたところ、遺産を目当てに縁組の解消に応じてくれないというケースがありました。

縁組は両者の同意がなければ解消できないため、遺産を渡すのが目的であれば、養子縁組ではなく、一方的に内容を変更できる遺言を作成する方法を選ぶ方をおすすめします。

また、パターン②の事例では、同居していた息子の配偶者を相続税対策のために養子にしていたところ、のちに息子夫婦が離婚してしまったにもかかわらず、息子の元配偶者が離縁に応じてくれなかったということがありました。

節税のために養子縁組をするのであれば、縁組の有無に関係なく、いつかは財産が渡る予定の相手(例えば孫)を養子に選ぶのが無難です。

ただし、その場合でも他の相続人から不満が出ないように配慮する必要があるでしょう。

養子縁組は必ずしも相続税を軽減させるとは限らない

養子縁組によって相続人を増やし、相続税の基礎控除枠を広げることで相続税を軽減させようと考える方もいらっしゃいますが、先ほどの事例とは違う理由で裏目に出てしまうことがありますので注意が必要です。

養子縁組をした場合、実子がいれば一人分、実子がいなければ二人分まで基礎控除が増加します。

ところが、実子がいない場合というのが問題となりうるのです。

例えば、子どものいないご夫婦で、夫には他に5人のきょうだいがおり、きょうだいにはそれぞれ2人の子どもがいたとします。

夫が亡くなった場合、その時点のきょうだいの生死によりますが、妻を含めた相続人は6人から11人となります。

ところが、例えば甥姪のうちの一人を養子にしていた場合、夫が亡くなったときの相続人は妻と養子の二人だけになってしまうのです。

これは、パターン②だけでなく、パターン①であったとしても同じ結果となります。

養子縁組の前後で、相続人がどう変化するのかは慎重に検討しなければなりません。

まとめ

今回は、養子縁組にまつわる落とし穴について解説してみました。

相続対策として縁組を検討する場合には、

・遺産を渡すのが目的なら遺言のほうが望ましい

・節税目的の場合なら逆に基礎控除が減ってしまう可能性を考慮すべき

という点にご注意いただきたいと思います。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

完結間近の呪術廻戦、直毘人の遺言について考察のような妄想をしてみる

最終回までのカウントダウンが始まった呪術廻戦、展開早いですね。

伏黒も復活し、真希一人しかいなかった禅院家もメンバーは二人になりました。

伏黒が禅院家の当主になったのは、渋谷の戦闘が原因で死亡した直毘人の遺言で伏黒が次期当主として指名されていたからですが、あの相続関係のストーリーにはよくわからない点もありました。

そもそも検認もされていなければ公正証書でもない遺言書を相続人らの前で読み上げるような展開を前にして細かいことを言ってみてもしょうがないですが、司法書士という職業柄、どうしても気になってしまうのは、あの遺言の内容では、直哉が伏黒を亡き者にしたところで直哉には遺産が戻ってこないのでは?という点です。

あの時点で直哉が伏黒を暗殺しても意味がない

伏黒に対しては直毘人から包括遺贈(遺言による全財産の贈与)がされているので、伏黒がそれを拒否しない限り、相続の開始と同時に伏黒が遺産を取得したことになります。

その後で伏黒が死亡しても、伏黒の遺産を取得するのは「伏黒の相続人」であって、直哉ではありません。

ところが、伏黒は未成年であり、まだ子どももいません。

伏黒は両親とも死亡しており、津美紀とも血縁関係がない(甚爾が養子縁組してるとも思えない)ので、あの時点で伏黒が死亡してしまうと相続人不存在となってしまいます。

それでは伏黒に包括遺贈された直毘人の財産はどうなるのかというと、最終的には国庫に帰属することになります。

これでは、直哉が秘密裏に伏黒を葬ったとしても、直哉のところに財産は戻ってきません。

直哉は「殺してまえば後のことはどうとでもなる」と言っていましたが・・・

後の日車のエピソードが少年ジャンプとは思えないほど(モーニングとかビッグコミックみたい)のガチなリーガルドラマになっていたのと比べてしまうと、なおのこと禅院家の相続関連のアバウトさが気になってしまうところです。

どんな遺言なら伏黒暗殺という展開に説得力を持たせられたか

では、自分が後継者に指名されなかった直哉が、伏黒を亡き者にすることでその地位を乗っ取ることができ、なおかつストーリー的にも破綻しないためには、直毘人にどんな遺言を書かせればよかったのかを考察(妄想)してみます。

一番簡単なのは、呪具や屋敷などを信託財産、伏黒の叔父である甚壱を受託者、伏黒を受益者として、禅院家の維持と円滑な運営を目的とした信託を組成するという遺言を書かせる方法です。

そして、「伏黒が成人したら信託は終了し、伏黒が信託財産を取得する」「ただし、伏黒が成人前に死亡または意思能力を喪失した場合には(相伝術式の使い手である)直哉に信託財産を帰属させる」という条項を付けておくのです。

伏黒は未成年ですし、禅院一族との関わりもなかったので、このスキームなら伏黒が未成年のうちは受託者の名目で甚壱に伏黒の監視をさせることができます。

一方、直哉は成人前に伏黒を消してしまえば、直毘人の遺産を取り戻すことができる訳です。

他にも、呪具や屋敷の所有者を直毘人個人ではなく、社団法人としての「禅院家」にしておき、遺言によって伏黒に法人の社員としての立場を付与し、権力争いをさせるというのもHUNTER×HUNTERみたいで面白いかもしれません。

色々と妄想してしまいましたが、残り三話の呪術廻戦でどんな驚きが待っているのか、ファンとしては期待せざるを得ません。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

相続手続きで失敗しないための貸金庫利用法

災害対策や防犯目的のため、銀行の貸金庫を利用されている方は多いですが、使い方によっては相続手続の際に貸金庫がネックになってしまうことがあります。

場合によっては、貸金庫を使っていたために相続登記をはじめとする相続手続きががスムーズにできず、困ってしまうという事態もありえるのです。

今回は、相続手続きをスムーズに進めるためにはどうしたらよいかという観点から、貸金庫の利用方法についてご説明します。

貸金庫に入れてはいけないもの

貸金庫に大切なものをしまっておくというのはよいことですが、何でもかんでも貸金庫に入れておけばいいというものではありません。

逆に、大切なものであっても絶対に貸金庫に入れておかないでいただきたいものがあります。

それは、貸金庫を借りているご本人が書いた遺言書です。

金融機関は相続関連のトラブルを避けるため、貸金庫の契約者が亡くなった場合には、貸金庫の利用を停止します。

これは、相続人の誰かが金庫の中身を勝手に持ち出して、他の相続人からクレームが出ることを防ぐためです。

そのため、貸金庫に遺言書が入っていた場合には、相続人であっても容易には持ち出すことができず、他の相続人の同意が必要となるのです。

たとえば、子どものいない夫婦が相続手続きをスムーズにするため、お互いに遺言書を書いていたとしましょう。

自筆の遺言書に「すべての財産を妻である○○に相続させる」と書かれていることを妻が知っていたとしても、封がされていれば他人には中身は分かりません。

そうなると、貸金庫の中の遺言書を持ち出すためには、亡くなった夫のきょうだい全員の同意が必要となります。

このとき、夫のきょうだいに連絡のつかない人がいたり、認知症の人がいたりすると遺言書が持ち出せません。

遺言書が使えれば必要がなかったのに、貸金庫に入れていたせいで後見人や不在者財産管理人を選任しなければならなくなってしまうと、時間とお金が無駄にかかってしまいます。

夫が書いた遺言を妻名義の貸金庫に入れておく、というのなら問題ありませんが、貸金庫には相続手続きを進めるのに必要となるものは入れてはいけないのです。

貸金庫に入れる際には注意すべきもの

貸金庫に入れてもおいてもいいけれど、注意が必要となるものは、貴金属類です。

相続税の申告が必要な場合には貴金属の価格を評価しなければなりませんし、遺言がない場合には貴金属類も遺産分割協議の対象になりますが、そもそも評価が分からなければ遺産分割協議ができませんよね。

でも、貸金庫に入ったままでは鑑定・評価ができないので困ってしまうのです。

金のインゴットや高価な宝石類など、資産価値の高いものを貸金庫に入れておく場合には、あらかじめ遺言書で渡す相手を決めておくほうがスムーズです。

貸金庫に入れても問題ないもの

所有者が亡くなった後には使われないものについては、貸金庫に入っていても差し支えありません。

例えば、実印や銀行印については、生前には重要なものですが、所有者の相続が開始した後には使われることがないため、貸金庫にしまわれっぱなしでも問題ありません。

不動産の権利書は、相続人が相続する場合には相続登記の際に使用しません。

遺言によって相続人以外の誰かに遺贈することになっている場合には登記申請の際に使うこともありますが、なくても登記手続きは可能であるため、貸金庫に入ったままでも大丈夫です。

また、預金通帳についても口座の所有者の相続手続きには不要です。

一部の金融機関では、相続による解約の際にも通帳の提出を求められることがありますが、再発行(多少の手数料はかかりますが)すればよいので、貸金庫に預けたままでも手続きをすることは可能です。

生命保険の証書については貸金庫に入れてもいいですが、受取人が保険の存在を把握できていないと受け取りが遅くなってしまいます。

証書は貸金庫に入れていたとしても、保険金の受取人になっている人が保険の内容を把握できるように準備(どこの保険会社と契約しているか伝えておく、証書のコピーを渡しておくなど)しておくのが良いでしょう。

まとめ

貸金庫を利用する場合には、

・貸金庫の契約者が作成した遺言書は絶対に入れてはだめ

・すぐに持ち出せないと困るものは入れる場合にはよく考えて

・契約している保険会社や利用している金融機関は相続人が分かるように準備しておく

というポイントを押さえておけば、相続の際の困りごとは相当軽減できるはずです。

貸金庫を利用中の方、これからの利用を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

Q&Aでわかる 相続登記の必須アイテム「名寄帳」の疑問あれこれ

相続登記の義務化によって相続登記のご相談、ご依頼が増えていますが、相続の手続には普段使われない資料や専門用語がたくさん登場しますし、なんだかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

今回は、日常生活ではなじみの薄い「名寄帳」の分かりにくいポイントについてQ&A形式でご説明します。

Q:そもそも名寄帳ってなに?

A:市町村ごとに管理されている、ある人物がその市町村で所有している不動産を一覧表にしたものです。

解説:相続が生じた場合、亡くなった方のすべての不動産について相続登記をすることが義務付けられていますが、不動産の権利書や登記簿謄本を見ただけでは亡くなった方がどれだけの不動産を所有していたかまでは分かりません。

そこで利用すると便利なのが、名寄帳なのです。

亡くなった方が所有していた不動産の所在地の市町村役場に名寄帳を請求すれば、その方が所有していたその市町村内の不動産が一覧となって出てきます。

欠点は、請求した市町村の中にある不動産しか分からないという点です。

例えば自宅は静岡市だったけれど焼津の山にも畑を持っていたはず、という場合には、静岡市と焼津市の両方に名寄帳を請求する必要があります。

Q:固定資産税の請求書にも不動産の一覧が載っているけど、それではダメなの?

A:名寄帳にしか載っていない不動産が存在する可能性があるため、十分とはいえません。

解説:固定資産税の請求書(静岡市では「固定資産税・都市計画納税通知書」ですが、市町村によって名称が異なります)を見て亡くなった方の不動産を確認される方が多いのですが、実は固定資産税の請求書には、亡くなった方の不動産のすべてが記載されているとは限らないのです。

なぜなら、固定資産税の請求書は、固定資産税の課せられている不動産しか記載されていないからです。

たとえば、分譲地を購入した場合、公道から奥まった土地には私道がセットになっていることがありますが、私道部分は非課税であるため、固定資産税の請求書には載りません。

そのため、固定資産税の請求書を信じて相続登記をしてしまうと、後から私道部分の登記をしていなかったことに気が付くこともあるのです。

Q:名寄帳に載っている建物に家屋番号がない場合にはどうしたらいいの?

A:家屋番号のない理由によって処理の方法が異なります。

解説:名寄帳に家屋番号がない理由としては、①既存の建物の増築部分である、②未登記建物建物である、という二つが考えられます。

まずは①について解説します。

建物の評価は、一定のところまでは年々下がっていくため、建物が増築されたときには、増築部分だけが帳簿上は別個に記載されるのです。

このような場合には、名寄帳に記載された家屋番号のある建物について相続登記をすればよいのですが、登記にかかる登録免許税は増築部分の価格も合算して計算することになります。

次に②について解説します。

実は、未登記の建物が未登記である理由も二つあるのです。

一つは、単純に登記することをさぼっていたというもの。

もう一つは、そもそも登記できる建物ではないというものです。

前者は、自宅の購入時に借金をしていなかったケースで多く見られます。

この場合、表題登記(どこにどんな建物があるのかということだけを示した登記)を行い、その後に誰が所有者であるのかという登記をすることができます。

後者は、簡易な物置や車庫であり、登記をすることが認められた建物ではないというものです。

登記ができないけれど固定資産税のかかる建物については、誰が取得するのかを分割協議書に記載し、誰が取得したか(固定資産税を払うのか)を市役所に届け出れば手続きとしては十分です。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

そのままマネしちゃ駄目!ドラマ“虎に翼”のあの遺言

こんにちは。静岡で相続専門の司法書士事務所をやっている竹下と申します。

今回は巷で話題のドラマ、“虎に翼”について書いております。

マニア目線で見るフィクションの中の小道具

マニアというのは厄介なものでして、自分が興味を持っているものがドラマや映画や漫画に出てくると、ついついじっくり見てしまうのですが、可愛さ余ってなんとやらで、細かいところが気になってしまうのです。

「なんで日本の暴力団がドイツ軍にしか供与されていないライフルを持っているんだ」とか、「アメリカ映画のくせに、全弾撃ち尽くしたセミオートマチック銃のスライドストップが作動していない」とか、「作画の参考にしたであろう東京マルイのあのガスガンと同じ仕様の実銃は流通していないのでは?」とか、本筋とまったく関係ないところが気になってしまうんですよ。

前振りが長いですが、今回のネタは“虎に翼”に出てきた遺言書の内容についてです。

“虎に翼”というのはNHKで現在放送中の朝ドラです。

実在の女性法曹がモデルになっていて、法律関係の仕事をしている人のあいだでも話題になっているそうです。

私は、出かける前に洗濯物を干していたらアニメ「映像研には手を出すな」の浅草氏の声が聞こえる!と気が付いたのがこのドラマを見始めたきっかけだったのですが、それ以来見逃さないようにリアタイ視聴だけでなく、ばっちり録画もしています。

そんな“虎に翼”で、主人公:佐田寅子が結婚を考えていた恋人、星航一と事実婚をするために遺言を書く展開がありました。

「事実婚なら遺言は必須だよなー、分かってるじゃん」という謎の上から目線で感心していたのですが、ここでマニアの悪い癖。

うっかり一時停止してまじまじと内容を確認してしまうんですねー。

「ふーん・・・、こっ、これは・・・・・・ダメじゃん」

いや、ドラマの小道具としてはいいんですけどね、この遺言書でも。

ただ、世の中には同じような境遇の方も大勢いらっしゃって、そういった方たちが「そうか、こういう遺言を書けばいいんだ」なんてことになったらアカンわけですよ。

司法書士をやっていますと、いろんな遺言書が持ち込まれ、「これで相続登記をしてください」というご依頼をいただいたりするのですが、残念ながら使えないケースが結構あるんです。

遺言マニアとしては、そういった不幸なケースを少しでも減らしたく、これはブログで書かねば!という使命感からこの記事を書いております。

遺言書には遺言者の住所を必ず書こう!

「言いたいことは分かるけど使えない遺言書」というのは結構ありまして、そのなかでも残念としか言いようがないのが、遺言者の住所が書いていない遺言なのです。

なんでこういうミスが出るかというと、法律上、自筆の遺言書で必要とされているのは名前と日付と押印と、自筆で書くことだけなんですね。

なので、相続事件をあまり扱っておられない方だと、法律専門職ですら、うっかりと相談者に住所のない遺言を書かせちゃったりするんです。

金融機関によっては、OKにしてくれるところもありましたが、法務局は粘ってみたけれど無理でした。

同姓同名の人との区別がつかないというのが理由なのですが、確かにおっしゃる通りです。

今回ドラマに登場した遺言書も、見事に日付と氏名しか書いてないんです。

ドラマは実在の住所を書くと迷惑がかかるかもという配慮が働いたのかもしれませんが、架空の住所かNHKの住所でも書いとけばすむでしょうから、影響力の大きい朝ドラには、そうしておいてほしかったです。

住所の記載がない遺言書は、本ッ当ォ~に使えない(少なくとも相続登記では絶対)のでご注意を。

余談ですが、以前にも自筆証書遺言のことを扱っていたニュース番組で、画面に映っていた遺言書のひな形には住所の記載がありませんでした。

そのうち別の記事で書くかもしれませんが、新聞記事を参考にして作成された自筆の遺言書のせいでひどい目にあった相続人から相談を受けた経験のある私としては、どうしても専門家に頼りたくない方が遺言作成の参考にするのならテレビとか新聞ではなく、せめて専門の書籍にしといたほうがよいと思います。

「間違ってはいないが足りていない」ドラマに出てきた遺言書の問題点

遺言書の全体が映されていないのではっきりとは分かりませんが、どうやら航一は事実上の妻である寅子に3分の1、自分の子である朋一とのどか、寅子の娘である優未に対して各9分の2の割合で財産を渡すことになっているようです。

一方、寅子は事実上の夫である航一に3分の1、義姉である花江に3分の1、朋一、のどか、優未に各9分の1の割合で財産を渡すことになってるように読めます。

住所の件は別として、この遺言には内容的に二つの問題点があります。

一つ目は、「お互いに自分が先に死んだ場合のことしか想定していない」という点です。

この内容で先に航一が死亡した場合、寅子が航一の全財産の3分の1、朋一、のどか、優未は各9分の2ずつの割合で財産を取得します。

その後寅子が死亡した場合、花江は寅子の全財産(航一からの受贈分を含む)の3分の1、朋一、のどか、優未が各9分の1ずつを取得しますが、航一が取得するはずだった3分の1は、寅子の唯一の相続人である優未が取得することになります。

逆に、先に寅子が死亡した場合、航一は寅子の全財産の3分の1、花江も3分の1、朋一、のどか、優未は各9分の1ずつを取得します。

その後航一が死亡した場合、航一の財産(寅子からの受贈分を含む)から、まずは朋一、のどか、優未が各9分の2ずつの割合で財産を取得し、寅子が取得するはずだった3分の1は、朋一とのどかが遺産分割協議をして分けることになります。

そうなったら、朋一とのどかは、おそらく半分ずつで分けるでしょう。

仮に航一と寅子の財産の額が同じ程度で、最初の相続の発生後、次の相続まで財産の額に変化がなかったと仮定すると、相続人らは最終的に航一と寅子、二人分の資産を次のような割合で取得することになります。

航一が先に死亡した場合

朋一 18.5%

のどか 18.5%

優未 40.7%

花江 22.2%

寅子が先に死亡した場合

朋一 31.4%

のどか 31.4%

優未 20.3%

花江 16.6%

いかがでしょうか?

航一が先に死亡した場合、朋一とのどかが二度の相続で取得する財産は、花江よりも少なく、優未の半分以下です。

寅子が先に死亡すると、優未の取得する財産は航一が先に死亡した場合の半分になります。

結構な違いが生じていますよね。

現実に私が関わった事件でも、子どものいない夫婦が立て続けに亡くなり、先に亡くなった方の親族が、「死亡のタイミングが数か月違っただけでもらえる遺産に差が出すぎるのは納得いかない」といってトラブルになったケースがありました。

夫婦のどちらが先に死亡するかという完全なる不確定要素だけで、受け取る遺産に大きな差が生じてしまうというのは問題があります。

公証役場では予備的遺言とか予備的条項などと呼ばれていますが、相続させたり遺贈したりする相手が遺言者より先に死亡した場合には、宙に浮いてしまう財産をどうするのか記載しておくことがトラブルを回避するためには必要です。

二つ目は、「不動産について書かれていない」という点です。

劇中では航一の父親である星長官は亡くなっていますが、状況的にはおそらく航一が星長官の不動産を相続している可能性が高いでしょう。

そうなると、この遺言では、航一の実子である朋一とのどかが、寅子や優未と不動産を共有することになってしまいますが、その状態はあまり好ましくなさそうですよね(20240902追記:けっきょく劇中ではすぐに和解しましたが)。

どの子もまだ学生なので、将来どうなるかはハッキリしていないかもしれません。

ただ、そうであっても遺言というのは「書いた直後に相続が発生したとしても困らないようにする」というところを目指すべきです。

ですから、せめて寅子・優未グループと朋一・のどかグループが共有になる事態は回避できるよう配慮すべきといえます。

では、航一がまだ不動産を取得しておらず、将来的に継母である百合から取得する見込みである場合にはどうでしょう。

その場合には、「遺言者が相続開始時に下記不動産を取得していた場合には、○○に遺贈する(もしくは相続させる)」としておけばよいのです。

こっから先は本当に重箱の隅のお話

ドラマ的にはオッケーなので、この先の話は蛇足かもしれませんが、参考までに。

そもそも、遺言書というのは遺言者が死亡したときに効力を生じるものです。

また、「誰それが事実上の配偶者である」ということを宣言することに、法的な意味はありません(劇中では生活費の負担云々の記載もありましたが、死亡後には無意味ですよね)。

劇中では二人が親族の前で書いてましたから、法的効力よりも親族を安心させるためという意味合いが強かったのでしょう。

なので、自筆で作成する分にはご自由にどうぞの世界なのですが、公正証書で作成する場合、公証人によっては「誰それを事実上の夫であることを~」とか、生活費の負担について遺言本文に記載することについては難色を示されることもあるでしょう。

そういった場合には、付言で書くようにするなど工夫してみてください。

まとめ

ずいぶん長くなりましたが、今回の話をまとめると、こんな感じでしょうか。

・遺言書には遺言者の住所も書こう

・自分が先に死んだ場合だけでなく、パートナーが先に死亡した場合も想定しよう

・不動産の扱いを明確にしよう

・公正証書にするときは、法的な拘束力のない事柄は付言で書くのもアリ

フィクションの世界に現実の話を持ち出すのは野暮かとも思ったのですが、そのまんま真似しちゃう人がいると大変だな、ということでご容赦を。

“虎に翼”の残り話数も少なくなってきましたが、これから先、どんな展開が待っているのかネタバレ(史実)を見ないようにして楽しみたいと思います。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

富士モータースポーツミュージアムで憧れの”あの子”に会う

えっ? こんなに近くに? 2年前にオープンしたミュージアム

皆さんは夏休みにどこかへお出かけされましたか?

私は特に予定はなかったのですが、休みの日になにもしないでいるとなんだかもったいないような気がしてしまい、静岡県内で面白そうな場所はないかと探していました。

すると、富士スピードウェイの敷地内に「富士モータースポーツミュージアム」なる施設があるというではありませんか。

でもなー、トヨタ博物館みたいにトヨタのお膝元ならともかく、地方の施設じゃ展示車両も大したことないのでは?

などと失礼なことを考えながら展示車両の一覧を見ていると、結構、いや、かなりよさげなんですね。

行ってみようかなという方向に気持ちが傾きかけたとき、リストの中にとんでもない車両が!

さっそく隣にいた妻に「FISCOの敷地内のミュージアムに○○○○のレプリカがあるんだけど!」と興奮しながら話したところ、「なにっ!明日行こう!」というありがたいお返事。

次の日、静岡市の自宅から東名高速を使って一時間半、開館時間とほぼ同時に現地へ到着。

駐車場についた時点でサーキットから聞こえる甲高いエンジン音に気分は盛り上がります。

館内は混んでいませんでしたが、自由研究の題材にしているとおぼしき小学生が展示車両の写真を撮りまくっていました。ほほえましい!

私はおいしいものを最後に残しておく派なので、お目当てのアレは後回しにして他の車両を見て回りましたが、立ち止まっては「おおー」「あぁー」と奇声を発していたので、傍から見たら完全に不審者でしたね。

そして、ついに、今回のメイン。

日本のモータースポーツ史に輝くあの子とご対面・・・

マツダ787Bです!!

フランスで毎年開催されているル・マン24時間レースで初めて優勝した日本車です。

本物(レプリカだけど)はすごいです。機械なのにオーラを感じます。

私が人生で最初に買った自動車はマツダ・ロードスター(NB6C)でしたが、ナンバーは「787」にしてました。

それならFD3S買えよという声が聞こえてきそうですが、どうしてもオープンカー欲しくてこっちにしたんですね。

余談ですが80年代から90年代のこの手の車の中古価格がえらいことになっていて、中古のFDとか手が出せないです。独身のうちに一度くらい買っときゃよかった。

自宅で積まれてる未組み立てのタミヤのプラモデルを組む時の参考にするため、この787Bの写真を撮りまくりましたが、いつか完成させられる日はくるのでしょうか。

787Bだけで10分以上眺めてましたが、その後施設内のカフェへ。

窓際の席からは、サーキットが見えます。

当日は、カートが練習走行していました。

おみやげも売ってますので、好きな展示車両のカードなんかを購入されてはいかがでしょうか。

モータースポーツに興味のある方は、一度行ってみて損はないと思います。

JAFの会員証を持ってくと、入館料の割引も受けられますよ。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

司法書士が解説する「遺産の分け方」基本のき

遺産の分け方は大きく二つ、「遺言」と「遺産分割協議」

相続登記のご相談を受けていると、「遺産の分け方について教えてほしい」というご要望を頻繁にいただきます。

相続は一生のうちでも何度も遭遇することではありませんので、遺産の分け方について馴染みの薄いのは当たり前ですよね。

法律の手続となると一見難しそうですが、遺産の分け方はいくつもあるわけではなく、大きく分ければ二つだけですので、これだけ覚えていただいていれば十分です。

まず一つ目は、「遺言」によるものです。

これは、亡くなった方が生前に作成しておいた遺言書のとおりに遺産を配分する方法です。

もう一つは、「遺産分割協議」によるものです。

これは、相続人の話し合いによって遺産の分け方を決める方法です。

今回は、この二つの遺産の分け方について解説してみたいと思います。

遺産の分け方の優先順位

遺産の分け方には、「遺言」によるものと「遺産分割協議」によるものがありますが、遺言書がある場合には、常に遺言書が優先されます。

遺言書があれば遺言書に従って遺産が配分されるため、遺産分割協議をする余地は、基本的にはありません。

時々、遺言書があっても遺産分割協議ができると勘違いされている方もいらっしゃいますが、遺言書があっても遺産分割をすることがあるのは次のケースのみです。

ケース① 遺言書の内容が遺産のすべてを網羅できていない

たとえば、自宅不動産と預金が遺産となるのに、預金の分け方しか指定されていないような場合には、不動産の分け方について分割協議をしなければなりません。

ケース② 相続人「全員」が遺言書の内容に不満がある

たとえば、相続人が亡くなった方の息子二人のみで、長男に不動産Aを、二男に不動産Bを相続させるとする遺言書があっても、長男が不動産Bを、二男が不動産Aを欲しかった場合には、両者の合意によって遺産分割協議をすることができます。

ただし、不満を述べているのが相続人の一部のみであったり、遺言執行者が遺産分割協議をすることに反対しているときには遺産分割協議をすることはできません。

遺言の効力

ドラマや漫画で、死に直面したキャラクターに向かって「最後に言い残すことはあるか?」などと尋ねるシーンを見たことはありませんか?

このようなやり取りが古今東西さまざまなフィクションで登場していることからも、亡くなった人の言葉を尊重しようという考えは、人類にとって普遍的なものなのでしょう。

遺言というのはまさに「最後に言い残したいこと」であるため、遺言書には強力な法的効果が認められており、少なくとも一旦は遺言書のとおりになります。

たとえば、「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書があった場合、すべての遺産は長男のものになります。

この遺言によって遺留分を侵害されている相続人がいた場合には、侵害された遺留分を長男に対して請求することができますが、特定の財産を狙い撃ちで請求することはできず、金銭での補填が認められているのみです。

ですから、このようなケースで遺産の中に他の相続人が絶対に欲しいと思っている不動産があったとしても、その不動産を遺留分として請求することはできません。

遺産分割協議の自由度

これも勘違いされることが多いのですが、遺産分割協議の際に、法定相続割合を考慮しなければならないというルールは、基本的にはありません。

ですから、誰か一人がすべての遺産を相続するという内容であっても、他の相続人全員がそれで納得していれば問題ないのです。

ただし、分け方が自由であるといっても、相続人でない人物に相続させるという内容の遺産分割協議はできません。

また、債務の承継は誰がするのか、ということについては債権者の同意が必要です。

長男が財産をすべて相続し、二男が債務をすべて引き継いだ後に破産する、というようなインチキはできないというわけです。

なお、遺産分割協議がまとまらず、どうしても結論を出したいときには裁判所を利用することになります。

裁判所は法定相続割合を尊重しますので、裁判所まで行くことになってしまった場合には、余程の事情がない限り、最終的には法定相続割合で分けることになると思っていただいてよいでしょう。

まとめ

今回は遺産の分け方についてご紹介しました。

・遺産の分け方は「遺言」か「遺産分割協議」の二つ

・遺言があれば遺産分割協議はしない

・遺言書の効力は非常に強い

・遺産分割協議の内容は当事者次第で自由に決められる

というのがポイントです。

遺産の分け方についての個別具体的なご相談は、司法書士までご相談ください。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

負動産を相続したくないあなたが国庫帰属制度の利用を急ぐべき3つの理由

相続土地国庫帰属制度の開始は歴史の転換点

令和5年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」ですが、この制度によってそれまでは不可能だった「不動産を捨てる」という行為が可能になりました(法務省作成のパンフレットでは「国に引き渡す」と表現していますが)。

日本では長いこと不動産というものは基本的に価値あるものとして扱われてきましたが、使われず放置されている不動産が増えてくると、そのような不動産は「負動産」などと呼ばれるようになりました。

ブラウン管テレビがデジタル放送への切り替えで使えなくなってしまったように、農地や山林も時代の変化とともに、その価値を失ってしまったのです。

日本の人口が減り続けている以上、今後不動産の需要が増加する見込みはなく、都市部とそれ以外の不動産の価格の差は広がっていく傾向にあることからも、これは仕方のないことです。

「国民から不動産を買い取る制度」ではなく「国民が手数料を払って不動産を引き取ってもらう制度」である国庫帰属制度の創設は、不動産には必ずしも財産的価値があるものではないということを国がはっきりと認めた、歴史の転換点と言えるでしょう。

親が負動産を持っているけれど、よくわからないから相続が始まってからゆっくり考えよう、という方もいらっしゃるかもしれませんが、それは悪手です。

相続の後で、と言わずに親の代、祖父母の代で済ませておいてしまうのが理想的なのです。

今回は、相続土地国庫帰属制度を早めに済ませておくべき3つの理由についてご紹介いたします。

時間が経つと不動産が特定できなくなる

相続土地国庫帰属制度を利用しようとするときに最初に問題になるのは、該当する不動産がどこにあるのかを特定できないということです。

地番が分かれば場所を特定するための方法はいくつかあるのですが、それらはあくまでも書面上の話であり、現地に行けるかどうかは別の話です。

筆者も、調査依頼を受けた土地のおおよその場所を特定して山に登ってみたものの、結局たどり着けなかったことがあります。

そこは舗装された農道から1キロほど離れた山林だったのですが、登り口を探すのに30分かかり、1時間ほど登った先でリタイアして引き返すことになってしまいました。

長い間誰も通っていない山道には草木が生え、倒木が立ちふさがり、途中から道そのものがなくなってしまっていたのです。

雑種地や農地はまだ比較的分かりやすいですが、山林に関しては目印と呼べるものがないので、その場所に一度でも行ったことのある方でなければ場所は分からないでしょう。

また、農地や雑種地などは現地までたどり着けても、境界がどこなのか目印がないことが多く、判断がつきにくいという問題があります。

例えば、「あぜ道の東側の田んぼがうちの土地です」と言われても、よくよく確認しようとした時に、あぜ道の中心が境目なのか、あぜ道の端が境目なのかが分からなかったりするのです。

また、隣地の所有者と境界を確認しようにも、隣地の所有者も世代交代で詳細を把握できていなかったりするのです。

これらの事情から、現地の場所を知っている方がお元気なうちに手続きをするほうがよいのです。

負動産の押し付け合いを回避でき、相続税の節税もできる

農業や林業を営んでいない限り、農地や山林を所有することは負担でしかありません。

農地であれば近隣の農地に迷惑がかからないよう定期的な草刈りが必要ですし、山林も災害時に民家や道路に崩れてしまったら損害賠償を請求されてしまいます。

仮に今は借り手がいる場合でも、農業や林業の担い手は年々減少しており、いつ使ってもらえなくなってもおかしくないのです。

このため、遺産に農地や山林が含まれていると、遺産分割協議の際に相続人の間で押し付け合いになってしまいます。

あらかじめ国庫帰属していれば、相続人が負動産を相続しなくて済むため、このような押し付け合いは起こりません。

また、遺言書を書いておく場合でも、誰かに負動産を継がせることで、その相続人から恨まれるようなこともなくなります。

さらに付け加えると、相続発生前に国庫帰属を済ませておくと、相続税で有利になることもあります。

国庫帰属の審査が済んだ後、負担金を国に納めることによって不要な土地を引き取ってもらえるのですが、山林や農業振興地域内の農地は面積によって負担金の額が増えるため、総額が数百万円になることもざらにあります。

仮になにもせず相続が発生し、相続税を納めた場合、相続した土地と預貯金に対する税金を取られたうえ、さらに後からお金を払って負動産を処分する羽目になります。

先に国庫帰属を利用していれば、土地も預金も減った状態になるので、後から国庫帰属を利用する場合に比べて相続税も安くて済むのです。

放置するほどコストはかさむ

農地や雑種地を国庫帰属させるには、その土地を完全に更地にすることを要求されます。

木が生えていた場合には切るだけではなく、根を完全に抜かなければなりません(例外的に、敷地の隅で絶対邪魔にならない切り株であればお目こぼしをもらえることも、“なくはない”そうですが)。

定期的に草刈りをしていればよいのですが、放置されていると鳥や風によって運ばれた種から木が生えてしまうことがあります。

筆者も国庫帰属の申立てを予定している不動産の現地確認をした際、数年前まで水田だった土地に立派な木が生えているのに遭遇したことがありました。

こうなってしまうと、草刈りだけでなく木の伐採、抜根、搬出まで専門の業者に依頼しなければならないので、費用が大きく跳ね上がることになります。

また、こまめに手入れをするにしても、それが5年、10年と積み重なっていけば、その金額はばかになりません。

使わないでいる不動産に対しては、お金は出ていくばかりなのです。

まとめ

今回は、国庫帰属制度の利用を後回しにすると

・場所を知っている人がいなくなってしまう

・相続でもめやすくなる

・コストがかさむ

というデメリットがあることをご紹介しました。

まだ始まったばかりで歴史の浅い制度ですので、負動産について心配されていらっしゃる方は、司法書士をはじめとする専門家にご相談ください。

当事務所でもご相談を承っております。

静岡県静岡市出身の竹下康智です。大学卒業後は県内の金融機関に勤めた後、司法書士の道へ。勤務事務所や地銀出向で相続関係の相談を400件以上担当し、その経験を活かして令和6年に地元で相続手続きに特化した事務所を開設しました。ギターやドラムの演奏が趣味で、娘さんとのレッスンにも励んでいます。日常にはなじみにくい法律の世界を、なるべく分かりやすく、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。今後も地域の皆さまのお力になれるよう努めてまいります。